法人化の手続きもコストも、事前にシミュレーションさえしておけば不安になる必要はありません。

この記事を読んで、法人化のメリットはもちろんデメリットやリスクも知っていれば、後悔なく1年後、3年後に「法人化してよかった」と心から思えます!

あなた

あなたよし!大阪で法人化しよう!

大阪で個人事業を続けてきたあなたが今感じていることは、

だから、法人化しようと思うけど、

でお悩みではありませんか?

たしかに、判断をあやまると、「やっぱり個人のままでよかったかも」と後悔しかねません。

だからこそ!

おまかせください!👍

10年前に脱サラして、何もわからず誰にも相談できずに法人設立して「あの時こうしておけば…」という後悔から、これから起業する人に向けて本当にタメになる内容を実体験をもとに伝えていくことをモットーにしている。

上記のようなお悩みも、先に”見える化”(シミュレーション)さえしておけば、思わぬ出費も申請ラッシュも不安になる必要はありません。

たとえば

動画クリエイターのBさんは、設立前に保険料と均等割を含めた年間収支シートを作成し、必要書類をNotionに貼って手続き日をカレンダーに登録しました。その結果、設立から5日で口座開設まで完了し、役員報酬の手取りも想定どおり。後悔どころか「もっと早く法人化すればよかった」と今は法人化した後の新事業に大忙しだそうです。

Bさん(動画クリエイター)

せっかく当サイトに来てくれたあなたには成功してほしいので、Bさんのように事前に準備して後悔しない法人化を一緒に目指していきましょう!

この記事を読み終えたら、あなたの不安は解消され、法人化への一歩を安心して踏み出せるはずです!

コスパ良すぎ!住所・書類・専門家連携まで、ワンストップで完結・解決する大企業運営のバーチャルオフィス「GMOオフィスサポート」がおすすめです✨

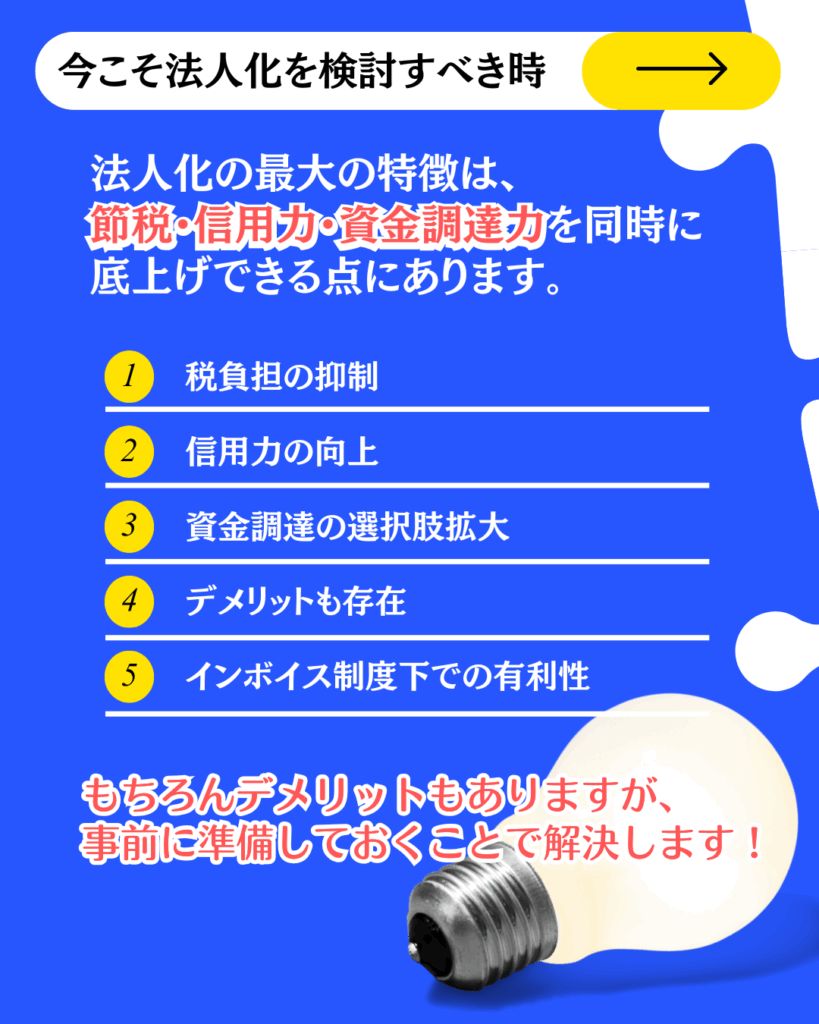

結論|節税・信用力・資金調達の3つを手に入れたいなら、今こそ法人化を検討すべき時

もし、あなたが上記で述べたように、

と感じているなら、それは法人化を真剣に検討すべきサインです。

法人化の最大の特徴は、節税・信用力・資金調達力を同時に底上げできる点にあります。

しかし、社会保険やコスト、思わぬ落とし穴もあるので注意が必要です。

だからこそ、

自分にとって本当に最適なのはいつ・どんな方法か?リスクも含めて全部知った上で準備すれば、絶対に後悔しません!

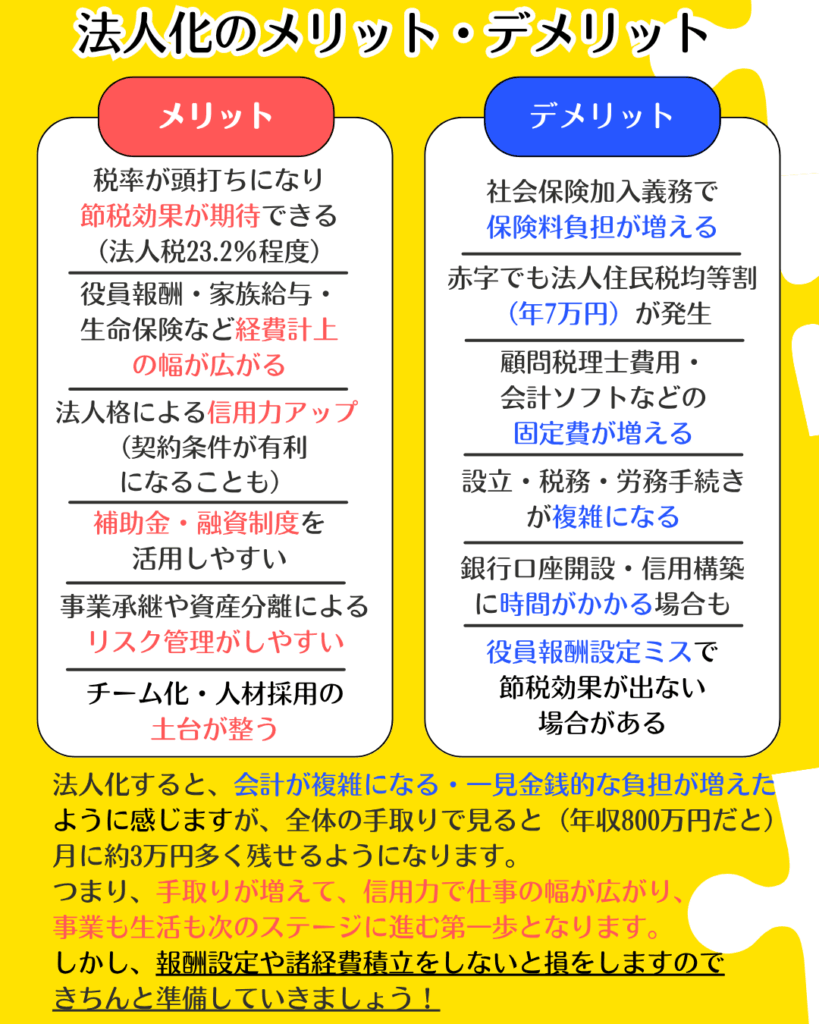

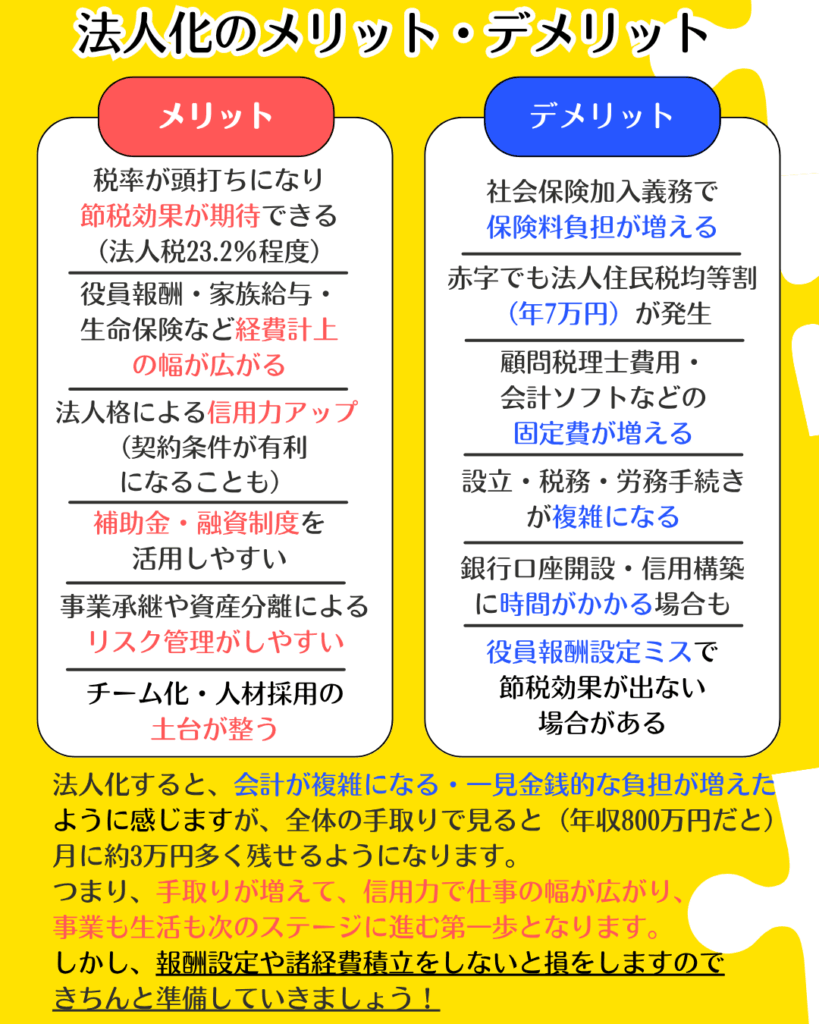

法人化すると

下記のようなメリットとデメリットがあります。

- 税負担の抑制。

役員報酬や経費計上の幅が広がり、節税の自由度が高まる。 - 信用力の向上法人格による財務透明性・事業継続性の評価アップ。

また、取引先・金融機関からの信頼度が格段に向上。 - 資金調達の選択肢拡大補助金・融資制度が利用しやすくなる。

株式発行や事業承継など、成長戦略に必要な仕組みを活用可能。 - デメリットも存在社会保険加入義務による負担増・均等割(赤字でもかかる法人住民税)・会計・税務業務の複雑化

- インボイス制度下での有利性新設法人は原則2年間、消費税免税が適用。

制度対応と節税を同時に実現できる。

「節税・信用・資金」この3つを強化して事業を一段上へ引き上げたいなら、今が法人化のベストタイミングです。

それでは、実際に「みんなはどんなきっかけで法人化を決めたのか?」から、知っていきましょう!

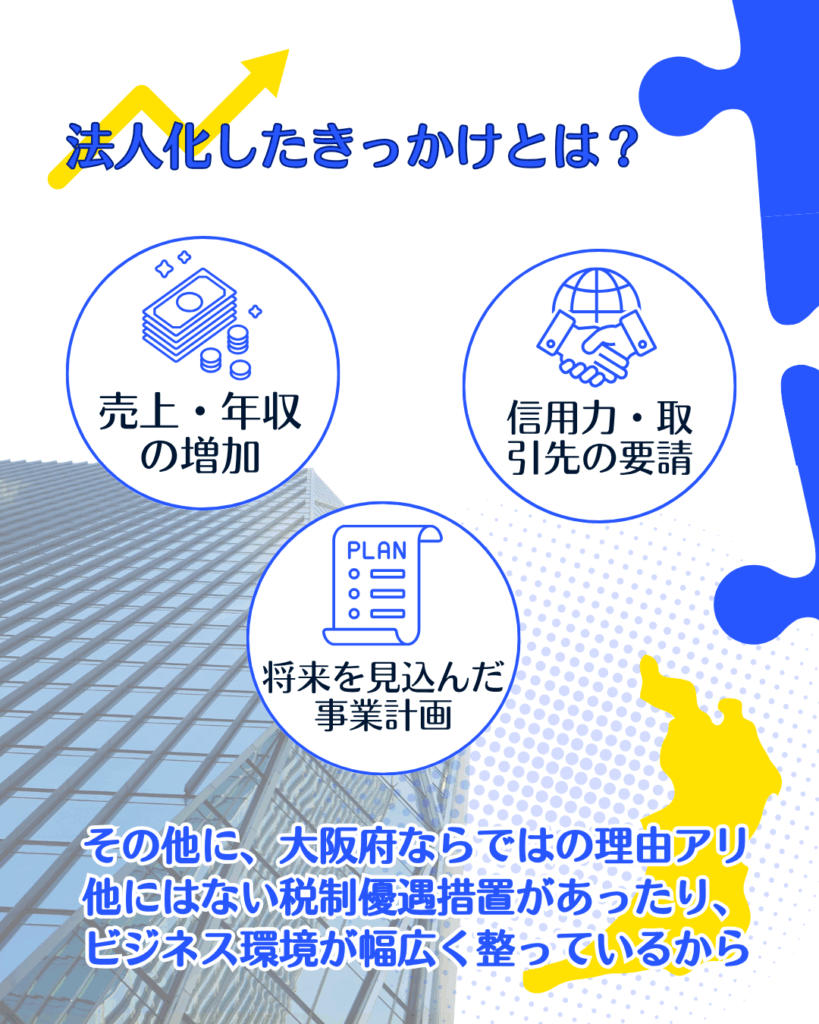

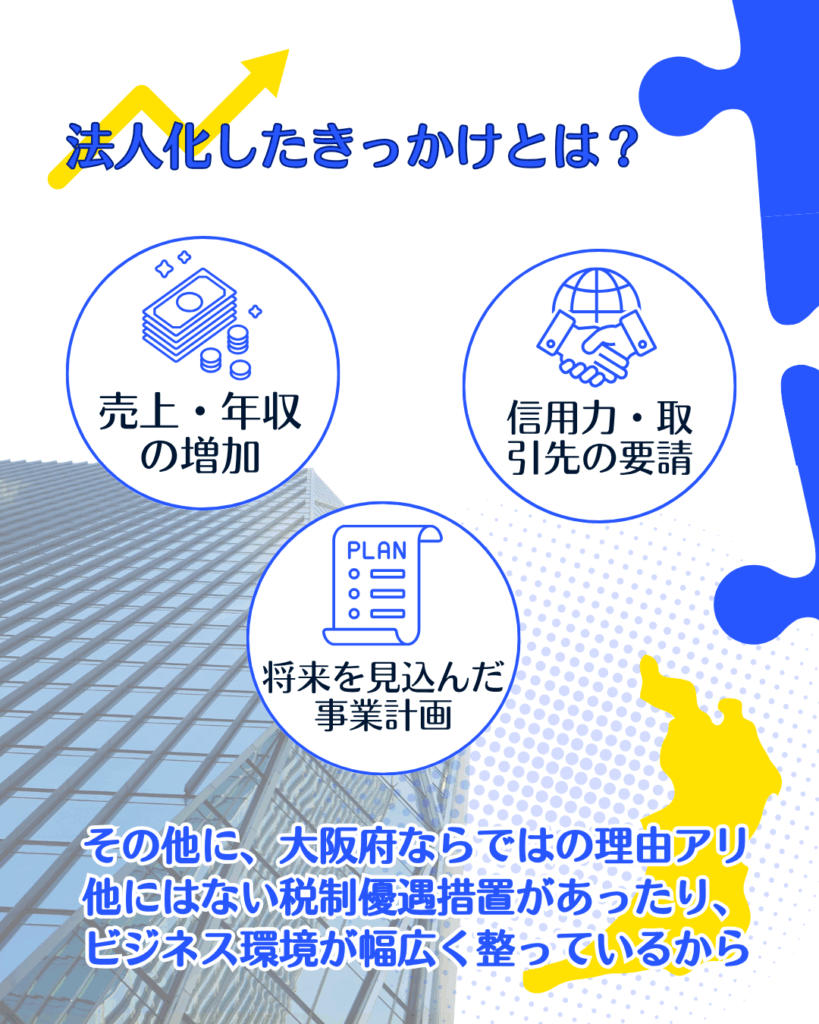

まず押さえておきたい!個人事業主から法人化を考える「きっかけ」とは?

そろそろ法人化した方がいいのかな…?

そんな風に思い始めたとき、最初に気になるのは“みんな、どんなタイミングで法人化を決めているんだろう?”ということではないでしょうか。

売上や年収、取引先の要望、税金や社会保険の変化…。法人化の「きっかけ」は人それぞれですが、最初の一歩を踏み出す理由を知っておくことで、自分にとってベストなタイミングを見つけやすくなります。

ここでは、「年収はいくらで?」「年収以外のきっかけって?」「将来を考えて法人化」と、よくある“きっかけ”を徹底的に解説します。

「年収800万を超えたら検討すべき」って本当?

法人化を考えるきっかけとして、もっとも多く挙げられるのが「売上や年収が一定ラインを超えたタイミング」です。

多くの専門家や経営者が口をそろえて言う基準が、年収800万円〜1,000万円前後。

なぜこの金額が法人化のラインになるかというと、

- 所得税の累進課税が重くなり、手元に残る額が減ってくるから

- 法人化すると税率が頭打ちになり、節税メリットがあるから

- 役員報酬や経費計上など、個人では使えない節税策が使えるようになるから

と言った理由が背景にあるからです。

年収以外にもある「法人化を考えるきっかけ」

もちろん、年収だけが判断基準ではありません。

実際には、次のような場面で法人化を決める人も多いようです。

その中でも、(上記で説明した)売上・年収の増加 の他に 信用力・取引先の要請が多い理由となっています。

他には、大阪府ならではの理由もあるのでご説明していきますね。

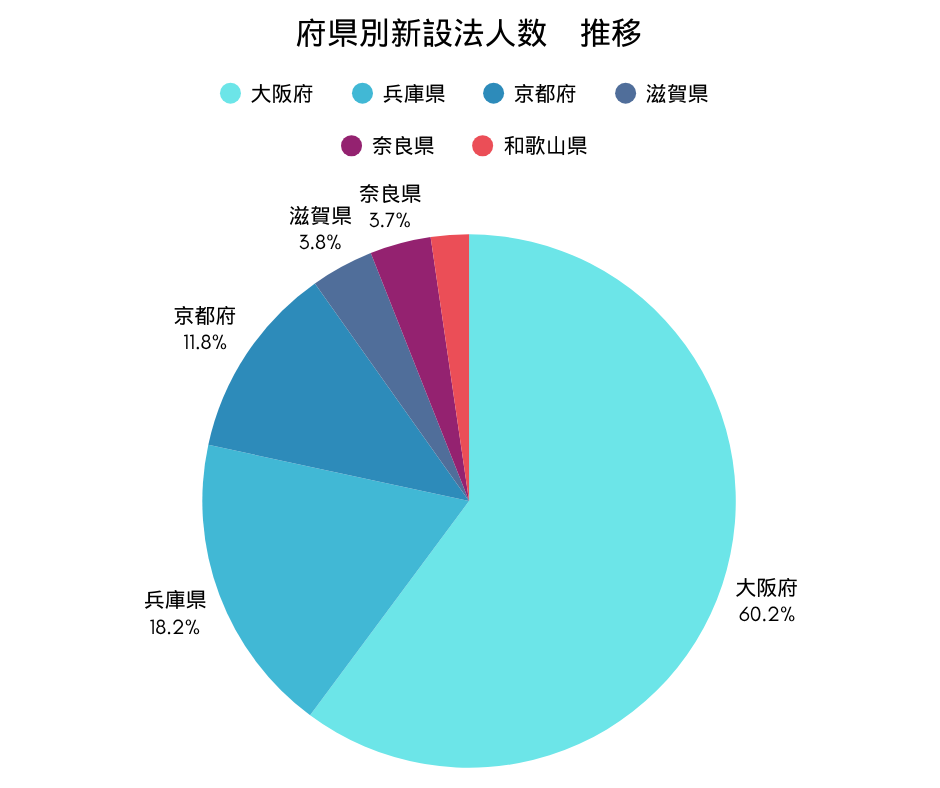

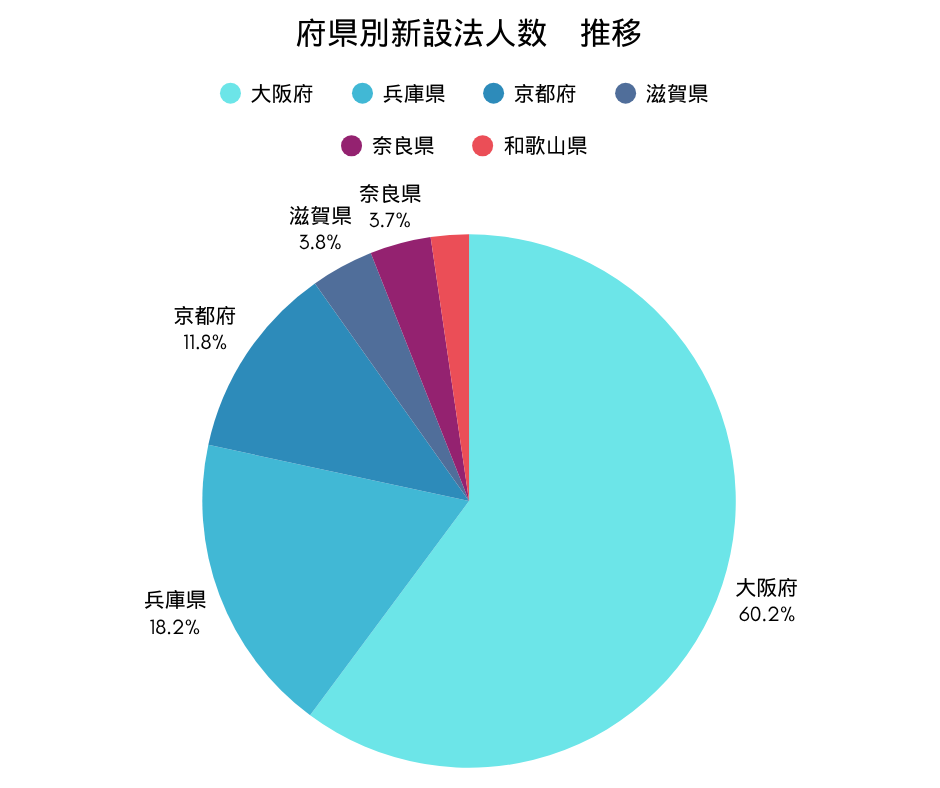

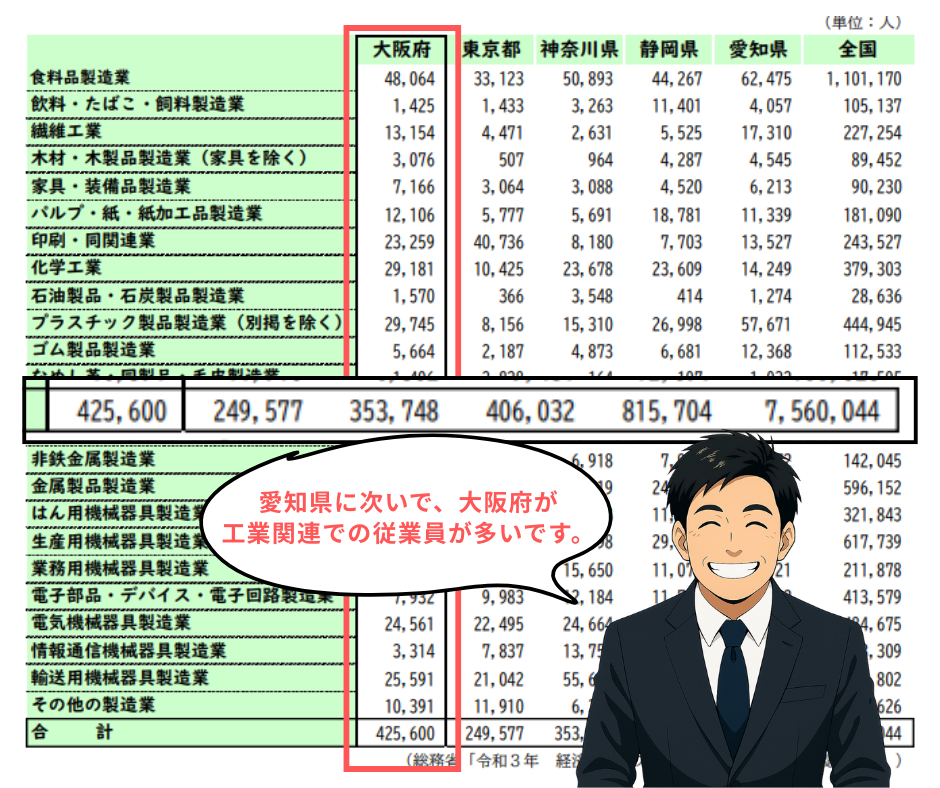

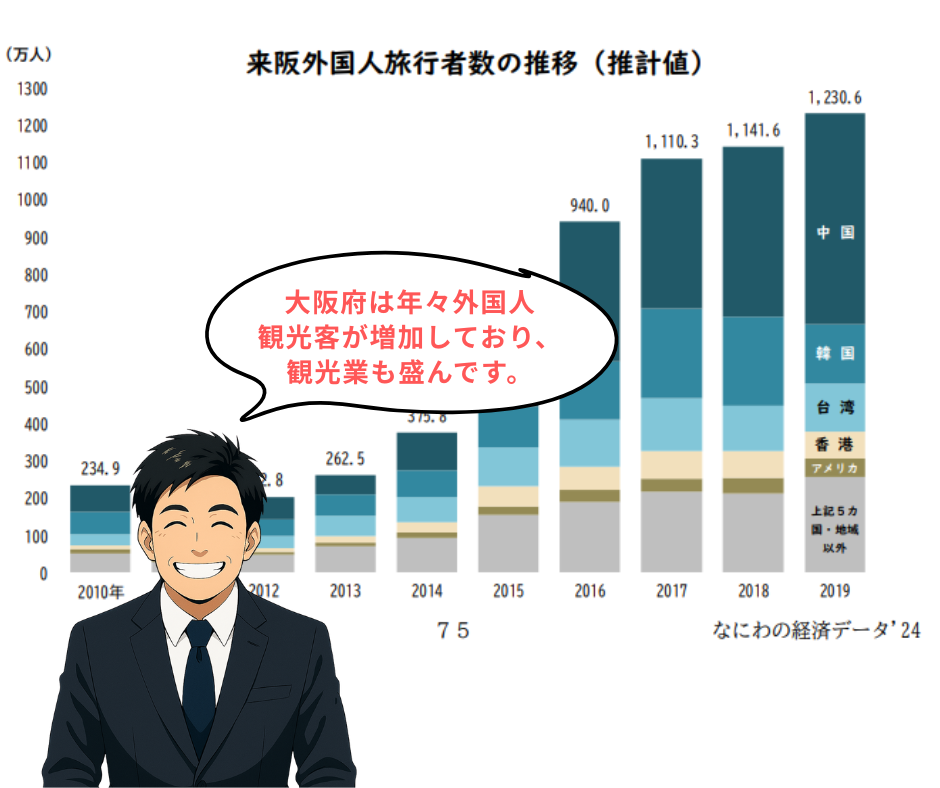

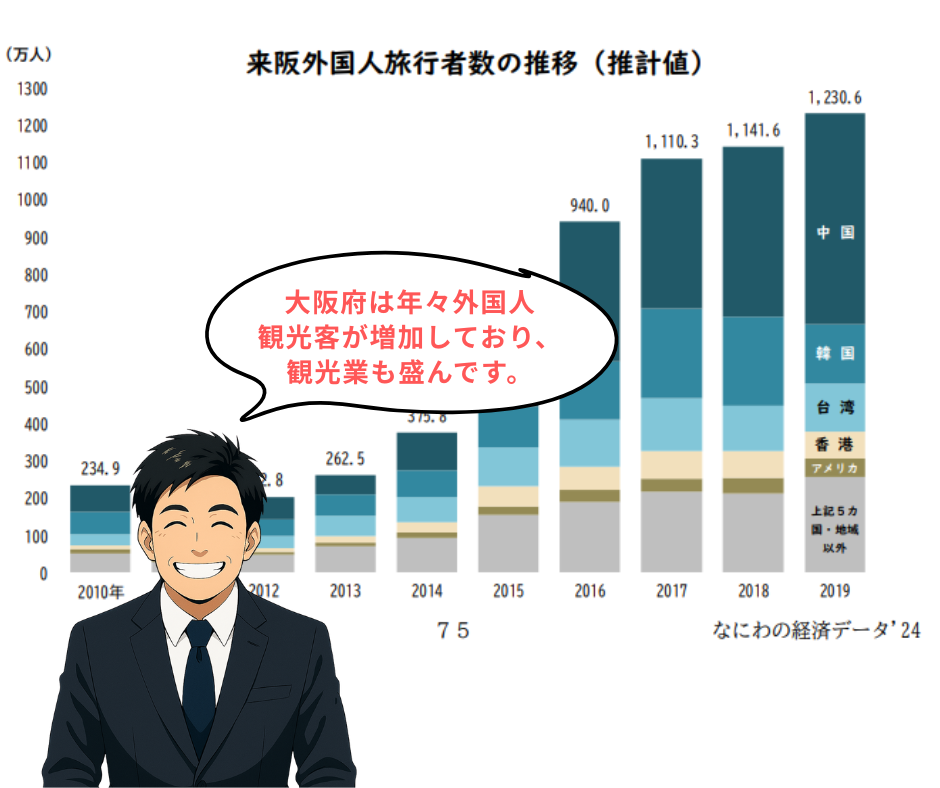

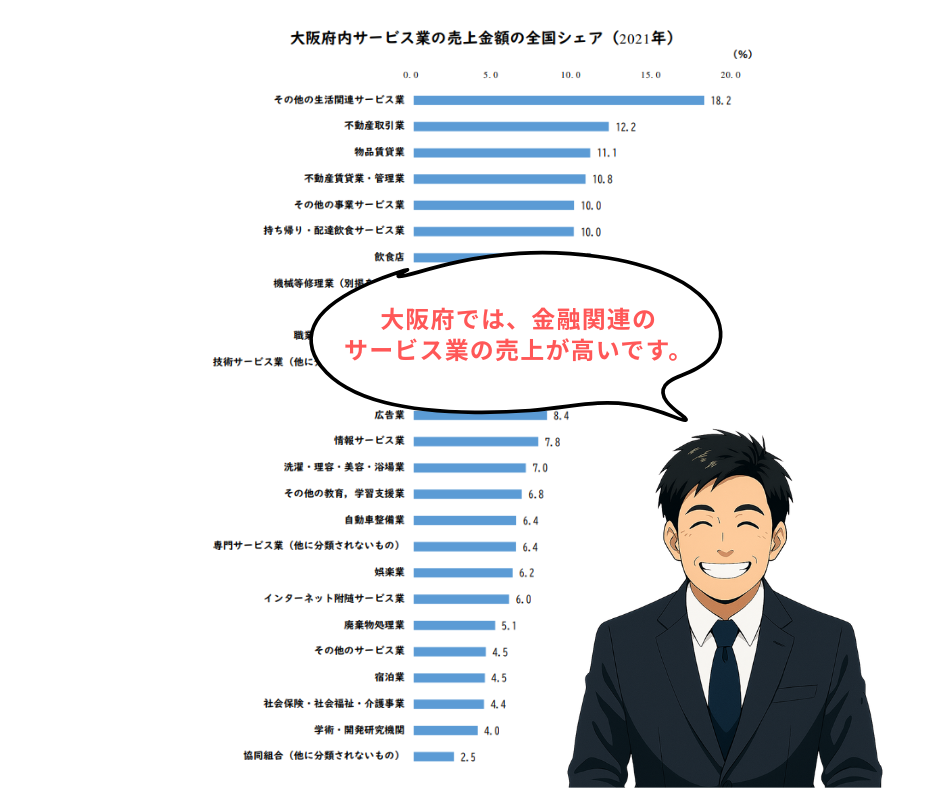

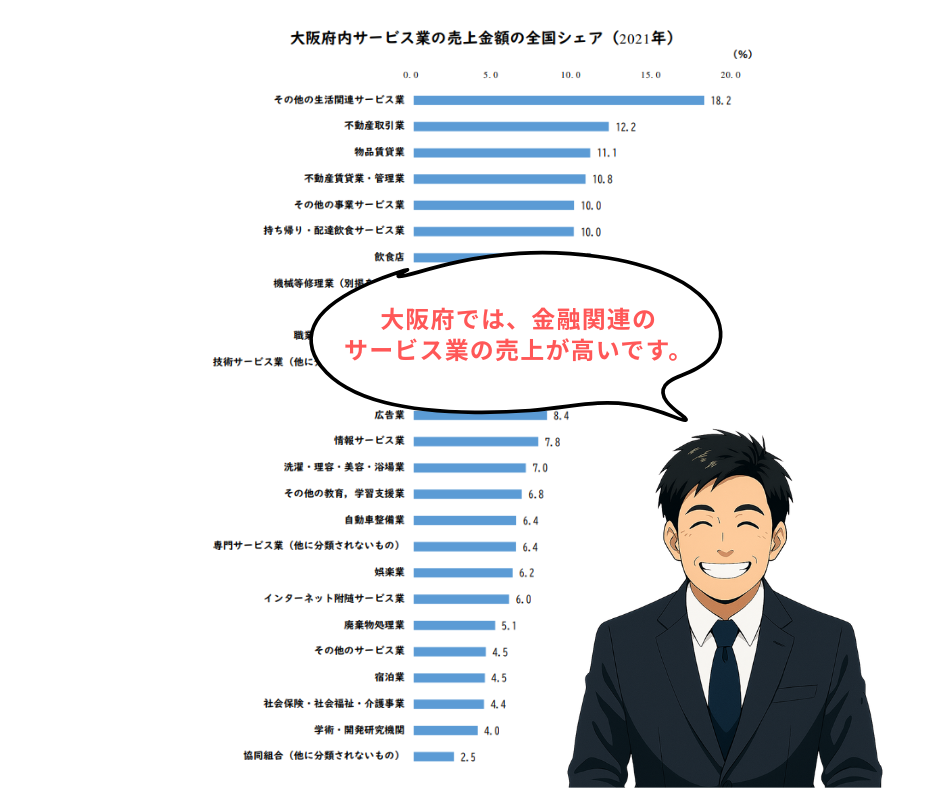

引用:帝国データバンク2024年の近畿地区(大阪府含む)での新設法人数は2万7,000社超で過去最多を更新し、その中で大阪府は最多の約1万6,000社を占めています。大阪は日本の主要な経済圏として、金融、商業、製造業、サービス業が特に盛んです。

地域別では、全国で大阪府は3位(6.22%)と新設法人数が多く、法人化に積極的な地域だとわかります。

なぜなら、他地域にない税制優遇措置の存在も多いと言えるからです。

特に注目すべきは「成長特区税制」で、関西イノベーション国際戦略総合特区等の対象地域では、新エネルギーやライフサイエンス分野の企業に対して最大5年間の税金ゼロ、その後5年間の1/2軽減という破格の優遇措置があります。

それ以外でも、インボイス制度の影響や、副業や退職後のシニア層からなる「マイクロ法人」も法人設立増加の要因となっています。

このようなことがきっかけで大阪府では、法人化する動きが活発になりやすいようです。

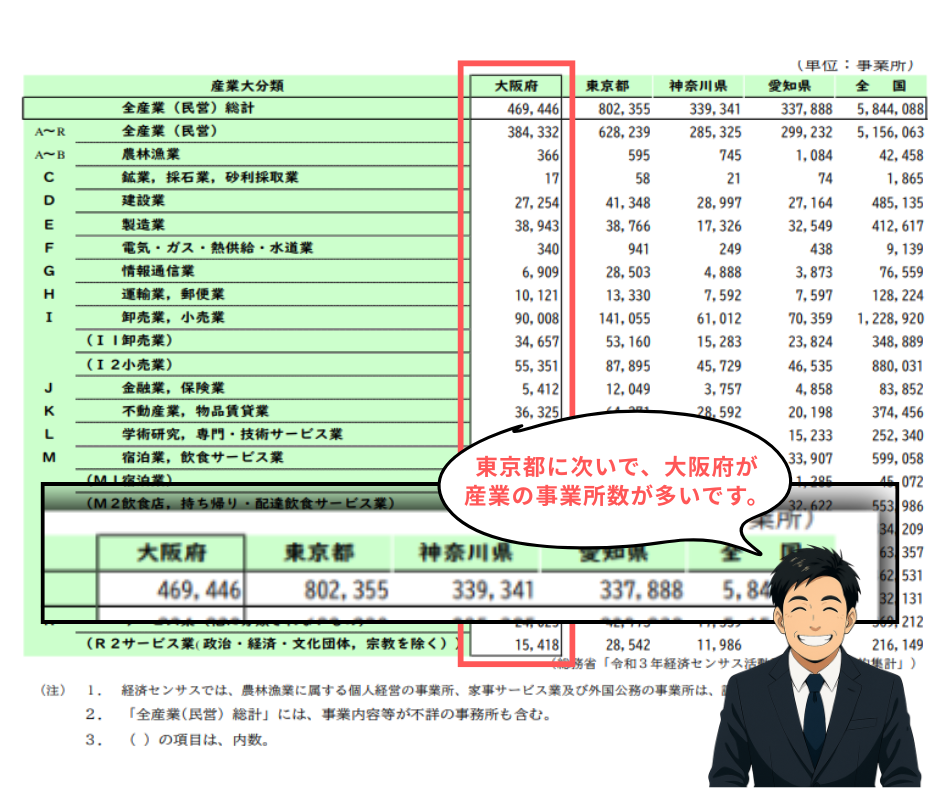

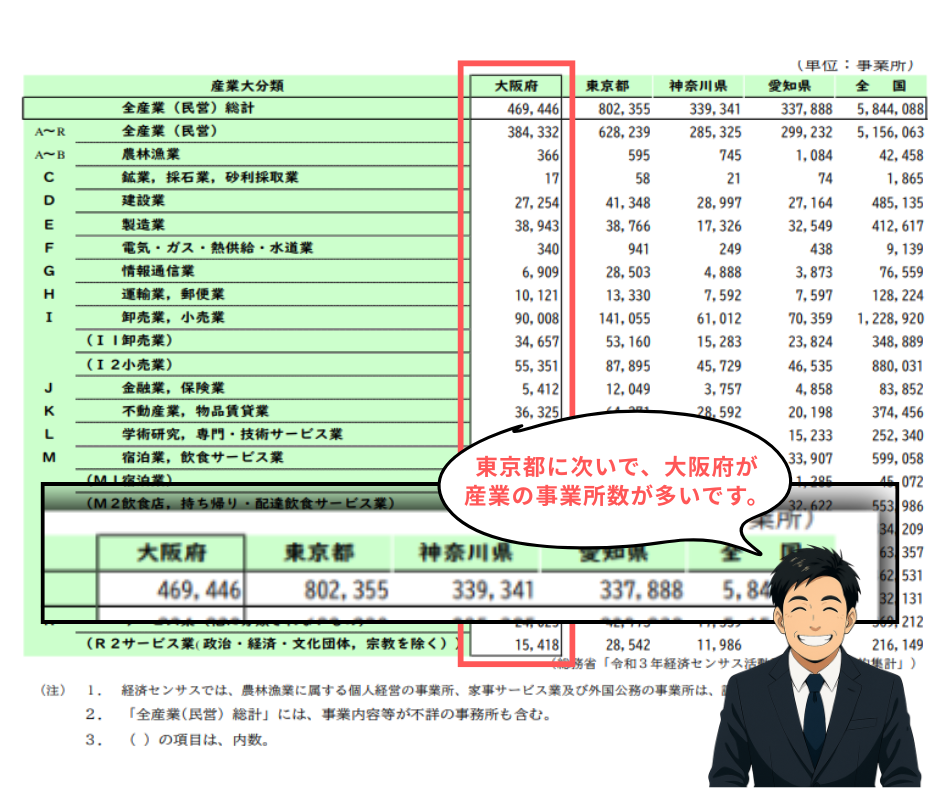

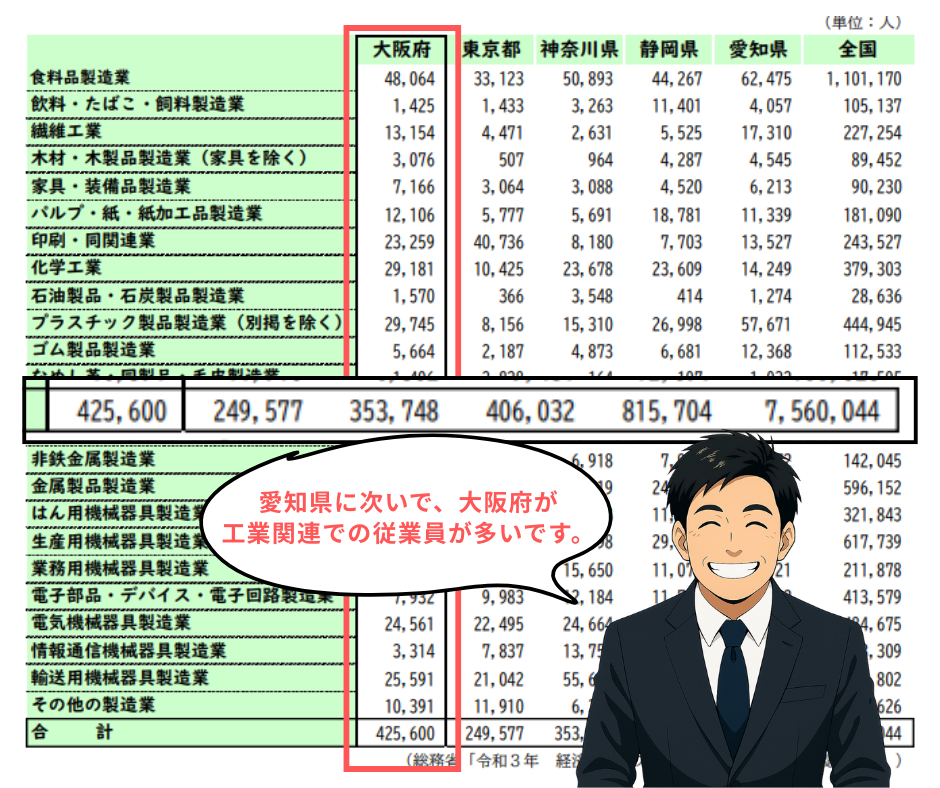

業種別では、(大阪府の公式ホームページによると)特にサービス業(IT・コンサルティング・広告など)、製造業(精密機械、電子機器、食品加工)、不動産業、宿泊業・観光業の法人設立が目立っています。

なぜなら、大阪府のビジネス環境が幅広く整っているからです。

大阪府は昔から「天下の台所」と呼ばれ、西日本の商業や流通の中心地として発展してきました。製造業も強く、パナソニックなどの大手メーカーが集まり、技術力が高い企業が多いです。

サービス業では、ITやコンサルの需要が増えていて、大阪府の起業支援や研修が充実しているので挑戦しやすい環境となっています。

また、大阪府は交通や物流の拠点で関西国際空港もあり、観光客が多いため、不動産や宿泊業も盛んです。

つまり、多様な産業の集積と行政サポート、国際的なアクセスの良さが、大阪府でこれらの業種の法人設立が目立つ理由となっています。

マイクロ法人もあり?「将来の売上見込み」も重要!

実際には、年収800万円に届かなくても法人化を選ぶ人も多くいらっしゃいます。

たとえば、

税理士に相談して試算したら、今すぐでも十分メリットがあった💡

会計ソフトでシミュレーションしたら、翌年以降の売上予測で有利になるとわかった💡

事業拡大の予定があり、早めに信用力を高めたかった💡

こうした理由から、「現状」だけでなく「1〜2年後の未来予測」を踏まえて法人化を決断する人が増えています。

マイクロ法人としての設立を検討しているけど800万円ないとダメ?

まず、マイクロ法人とは、従業員を雇わず、代表者1人が経営・運営を行う小規模な法人で、主に節税や社会保険料の軽減を目的に設立される会社のことです。

そんなマイクロ法人でも「利益800万円以上」が法人化を強く検討する目安であることは変わりません。

ただし、マイクロ法人はそもそも年収・利益が小さい規模で設立されるケースも多く、「300万円~500万円以上」くらいからでも社会保険料・経費計上・消費税免税などの節税効果が出る場合があります。

(年収面でラインに届いていないが)先を見据えた法人化は事前の準備(資金シミュレーション)が特に必要です。だからこそきちんと計画を立てて法人化している方も多く、事業拡大など成功されています。

法人化の12のメリット・デメリットを徹底比較【リアル本音】

法人化を決めた今、一番気になるのは「本当に得なのか、それとも想像以上に負担が増えるのか」という点ではないでしょうか。

節税や信用力アップはよく聞く一方で、社会保険料の負担や固定コストの増加、手続きのややこしさなど、やってみて初めてわかる“現実”もあります。

ここでは、メリットとデメリットを徹底的に比較し、短期的な損得はもちろん、将来を見据えた事業展開まで解説していきます。

節税効果はどれくらい?【シミュレーション付】

法人化でまず注目されるのは、税率の違いによる節税効果です。

なぜなら、個人事業主の所得税は累進課税で最大45%にもなりますが、法人税は800万円を超える部分でも23.2%程度で頭打ち。

さらに、法人設立することで役員報酬や経費計上の幅が広がるため、節税メリットが一気に増えます。

シミュレーションとして、年収1,000万円のケースで比較すると、

(上図のように)社会保険料は個人事業主が安かったとしても、全体的に見た税金効果としては、法人の方が年間で約60万円~80万円もおトクになります。

次に、当サイトへ寄せられた口コミの中で、法人化した成功例をご紹介します。

年商830万円でキッチン雑貨のECを個人で運営していましたが、仕入れが前払いで資金繰りが苦しく、思い切って法人化しました。するとメーカーの掛け取引(末締め翌月払い)が通り、倉庫の法人プランで送料が約8%減、インボイス登録でBtoBの見積依頼も増加。広告も月10万円まで攻められ、在庫切れが減った結果、売上は1,180万円に伸長、決算では役員報酬と経費整理で年間約55万円の節税が出ました。法人口座に当座貸越200万円も付き、次はOEMの自社商品を1SKU立ち上げを予定しています。

ECサイト運営者(大阪市中央区)

年収(売上)800万円の個人事業から法人成り。社保や均等割の固定費は不安でしたが、法人口座と見積・請求の型を整え、市の入札参加資格を取得しました。初年度に小規模修繕(約250万円)を落札、翌期は学校設備の改修(約420万円)も受注。検査後30日払いでキャッシュが安定し、銀行評価が上がって運転資金300万円の当座貸越も開設できました。今は常勤1名を採用、次は格付け引き上げと500~1,000万円規模の案件獲得を狙っています。

建設業者(東大阪市)

大阪市在住で、出張撮影とSNS用の短尺動画を作っている者です。年収500万円規模でずっと個人でしたが、取引先から「法人のほうが発注しやすい」と言われ、思い切ってマイクロ法人にしました。登記は梅田のバーチャルオフィス、法人口座とインボイス登録、見積・請求のテンプレを整えただけですが、これが効きました。地元の住宅メーカーから月額契約(15万円)が決まり、支払いも末締め翌月払いでキャッシュが安定。さらに食品メーカーのSNS動画も四半期ごとの継続案件に。社保などの固定費はありますが、役員報酬を無理のない範囲にして最初からカレンダー管理にしたので想定内です。結果、年間売上は約720万円に伸び、銀行の評価も上がって当座貸越100万円がつきました。次は撮影アシスタントをパートで1名採用し、短納期案件にも応えつつ年900万円を目指します。法人化は背伸びではなく、信頼と継続案件を増やすための仕組み化だったと実感しています。

映像制作/ビデオグラファー(大阪市西区)

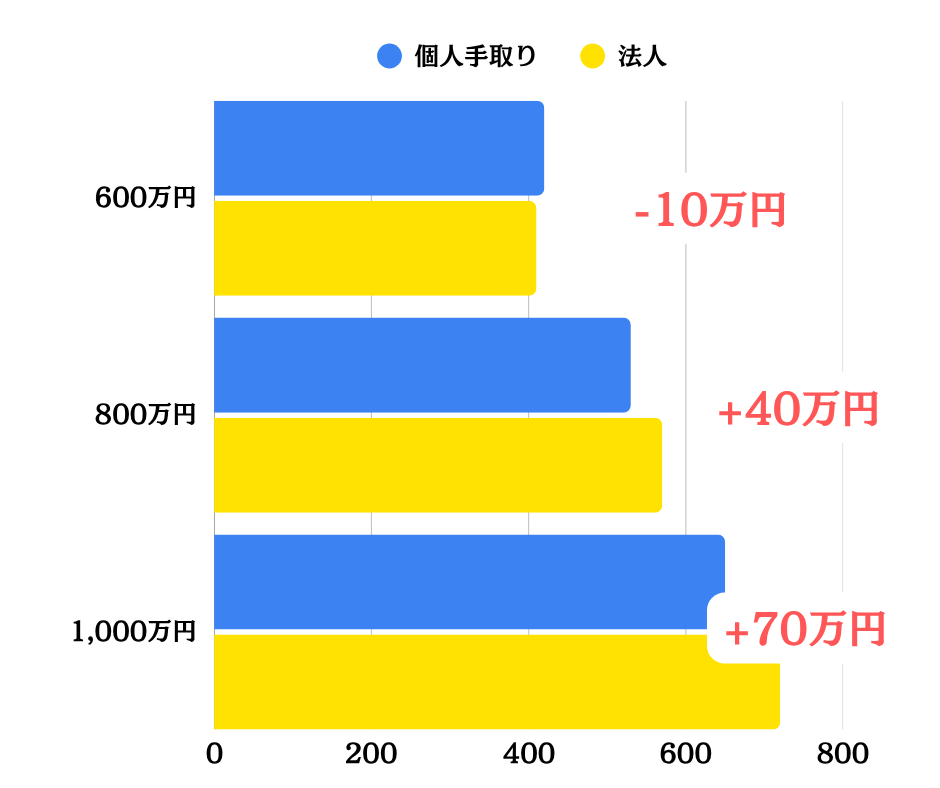

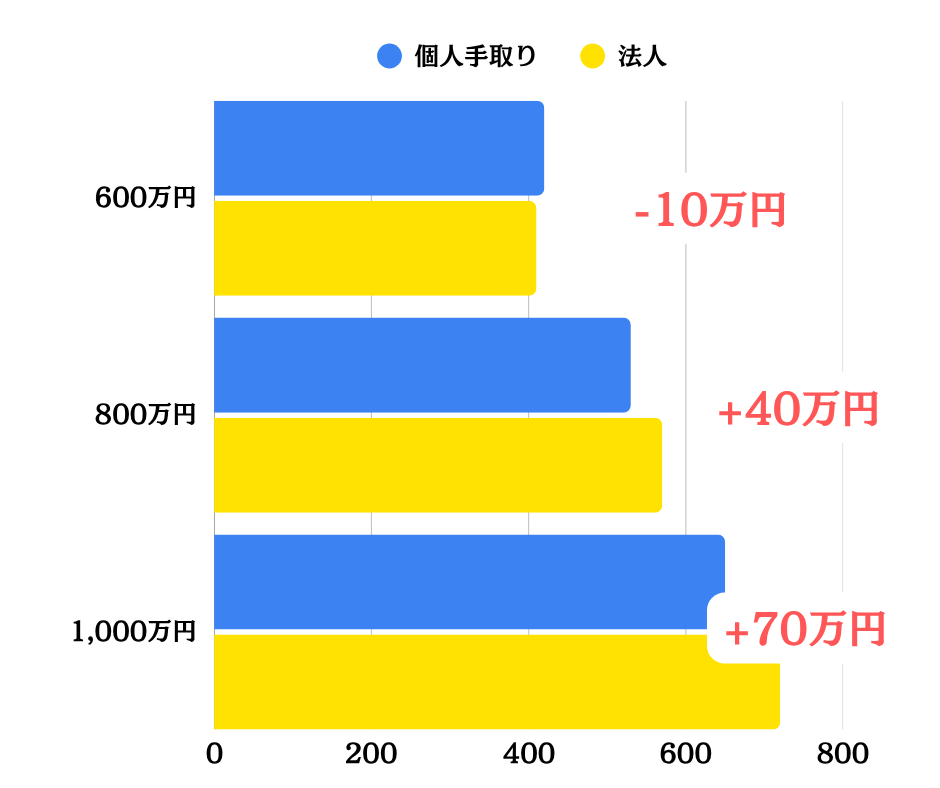

さらに、年収別の手取り比較シミュレーションでは、年収800万円をラインに法人化メリットが明確化します。

手取りシミュレーション

(上の図でわかるように)年収800万円で法人化すると、個人事業主の手取りに比べて年間約40万円多く残せます。

逆に、年収600万円の場合は、個人事業主の手取りの方が年間約10万円多いので、手取りだけ見ると法人化したら損します。

よって総合的に判断すると、一般的には年収800万円からが法人化の実質的な分岐点となります。

特に、BtoB事業者は、インボイス制度の影響により、より早い段階での法人化をおすすめします。

役員報酬の決め方で手取りが変わる!3つのコツ

法人化したのに、思ったより手取りが増えない…

設立時に役員報酬をなんとなく決めてしまって、後悔しているひとが多くいます。

役員報酬は一度決めると、原則1年間は変更できません。だからこそ、今のうちにしっかり設計しておくことが、将来の生活資金や節税効果を左右します。

- 社会保険料の上限を活用する

-

- 報酬額は社会保険料と直結しますが、標準報酬月額には上限があります。

- 上限付近まで設定すれば、保険料が増えず手取りアップ+将来の年金額も底上げ可能。

- 配偶者を役員にして所得分散

-

- 配偶者控除・配偶者特別控除を活かせる金額に設定すると、世帯の税負担を抑えられます。

- 条件を満たせば社会保険の扶養に入れて保険料ゼロも可能。

- 役員賞与とのバランスで利益調整

-

- 利益が多い年は役員賞与を活用し、法人税を抑える。

- 毎月の報酬と賞与のバランスを計画的に設定すれば、節税と生活の安定が両立できます。

役員報酬は、一度決めると後から修正が難しいです。

だからこそ、はじめて設定するときは、下の3つをおさえておきましょう!

- 社会保険料の上限を意識

- 所得分散で税負担軽減

- 賞与で柔軟に利益調整

この3つを今のうちにおさえておけば、「思ったより手取りが少ない…」という後悔は回避できます。

社会保険やインボイス、見落としがちなコスト

法人化すると、社会保険加入が原則義務化されます。

これは健康保険・厚生年金の両方で、国保・国民年金より保険料は高くなる傾向にありますが、将来の年金額や保障内容は手厚くなるメリットもあります。

また、インボイス制度下の法人化メリットも見逃せません。

インボイス制度導入後の法人化へのメリットとは?

2023年10月のインボイス制度導入によって、事業者が課税事業者になることや事務負担の増加が大きな課題となりました。

日本商工会議所の調査では、BtoB事業者の73.3%がインボイス登録を実施し、課税転換した事業者の54.9%が減収、82.2%が事務負担の増加を実感しているそうです。

そのなかで、「新たに法人化すること」が注目されている大きな理由は、新設法人であれば原則2年間、消費税の免税が受けられる点にあります。

個人事業主がインボイス登録によって課税事業者になった場合も、法人化すればこの免税期間を再取得できるため、消費税の負担を抑えつつ事務作業も簡素化できるというメリットがあります。

また、法人化することで取引先からの信頼性が向上し、BtoB事業者にとってはビジネスチャンスを広げられる点も大きなメリットです。

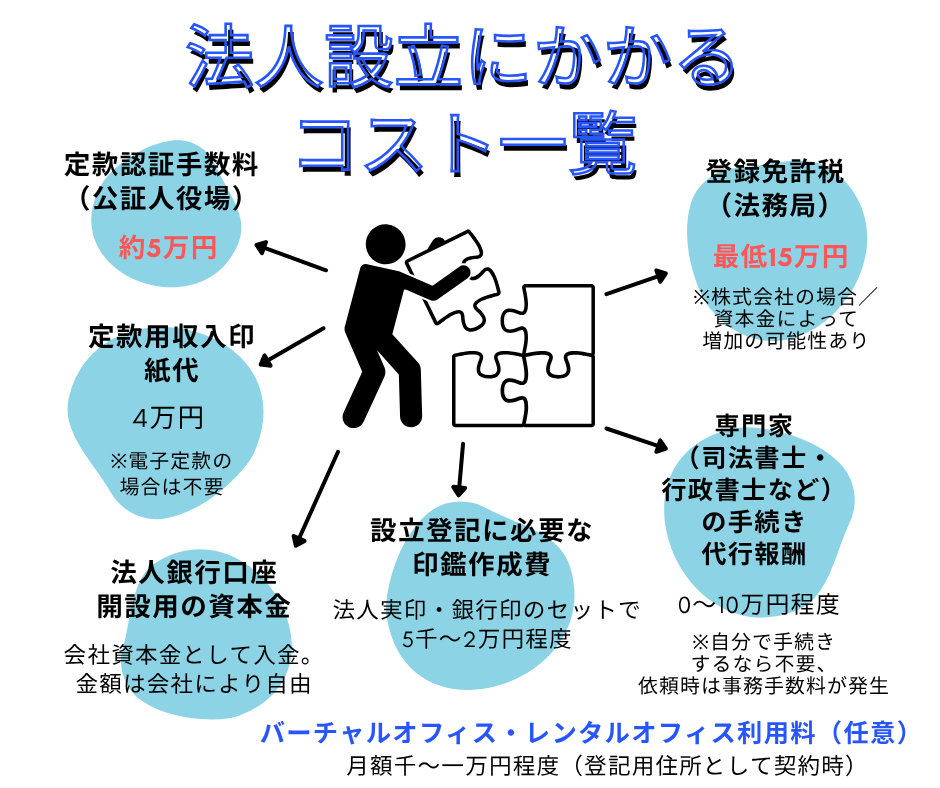

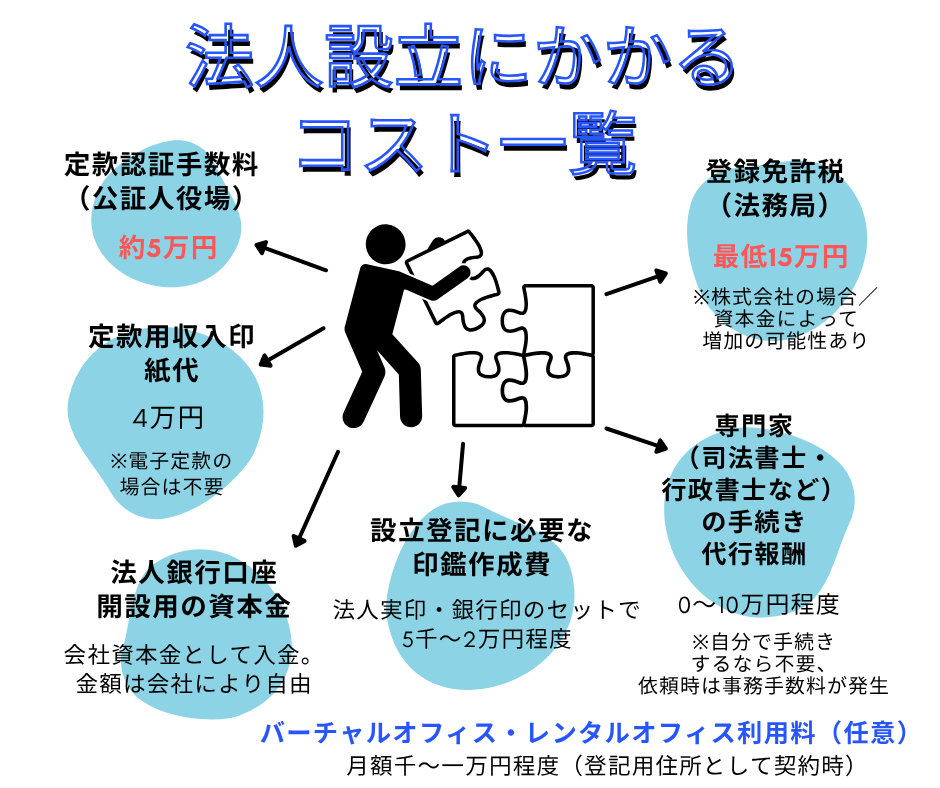

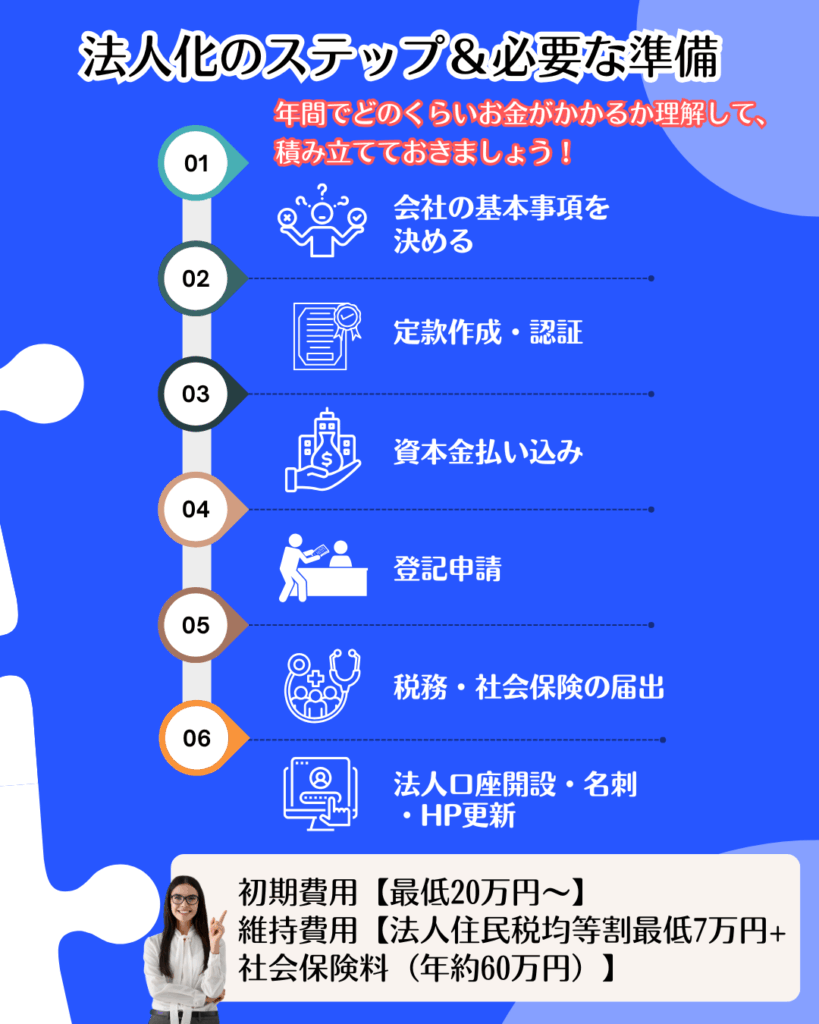

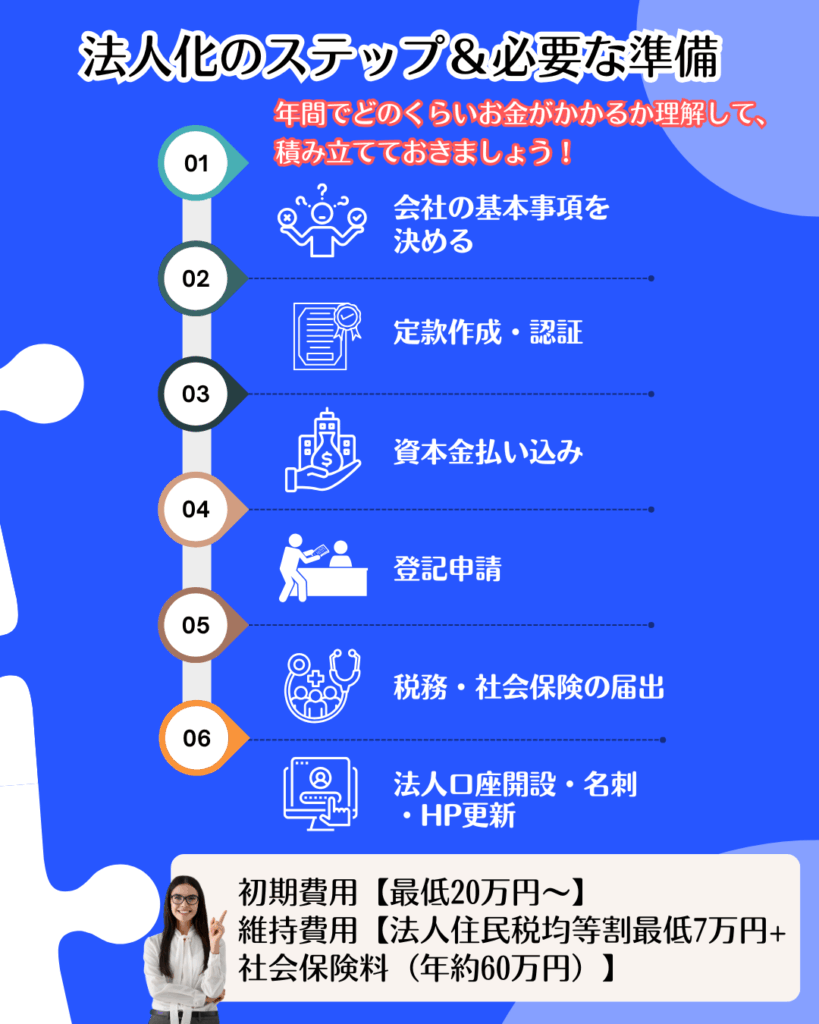

法人設立時にかかるコストがあることを事前に知っておきましょう👆

設立時コストの目安

- 最小コスト(自力申請+電子定款利用)約20万円~25万円ほど

- 専門家依頼や住所オプション追加時追加コストあり(合計30万~50万円前後が多い)

※あくまで目安ですので、選択される専門家や住所によって大きく変動する可能性があります。

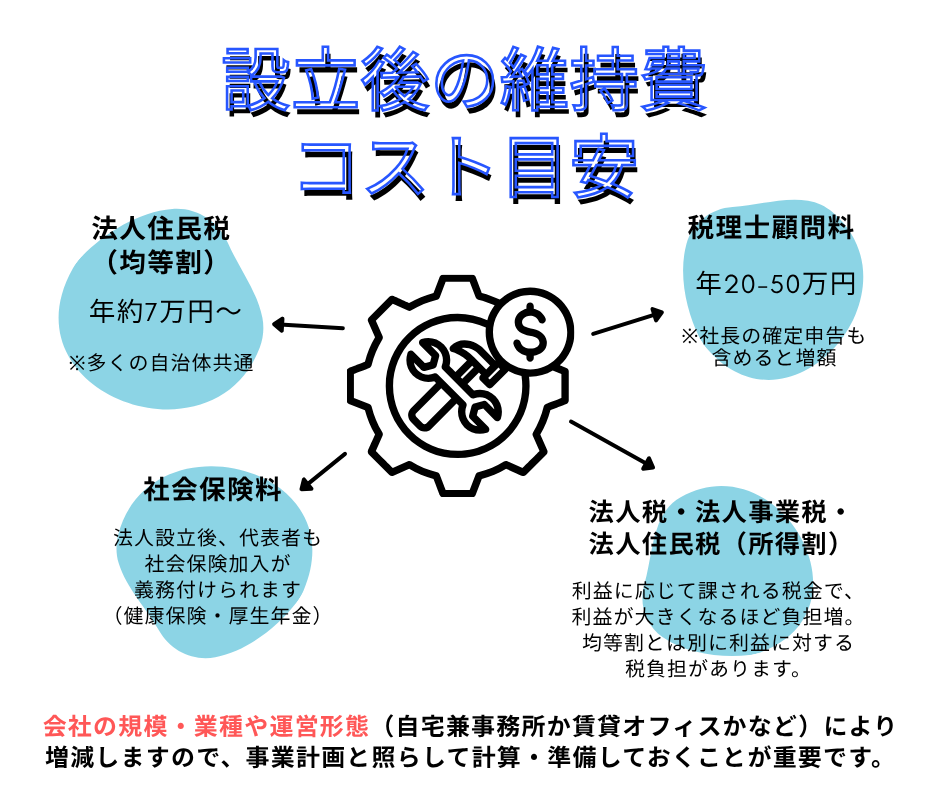

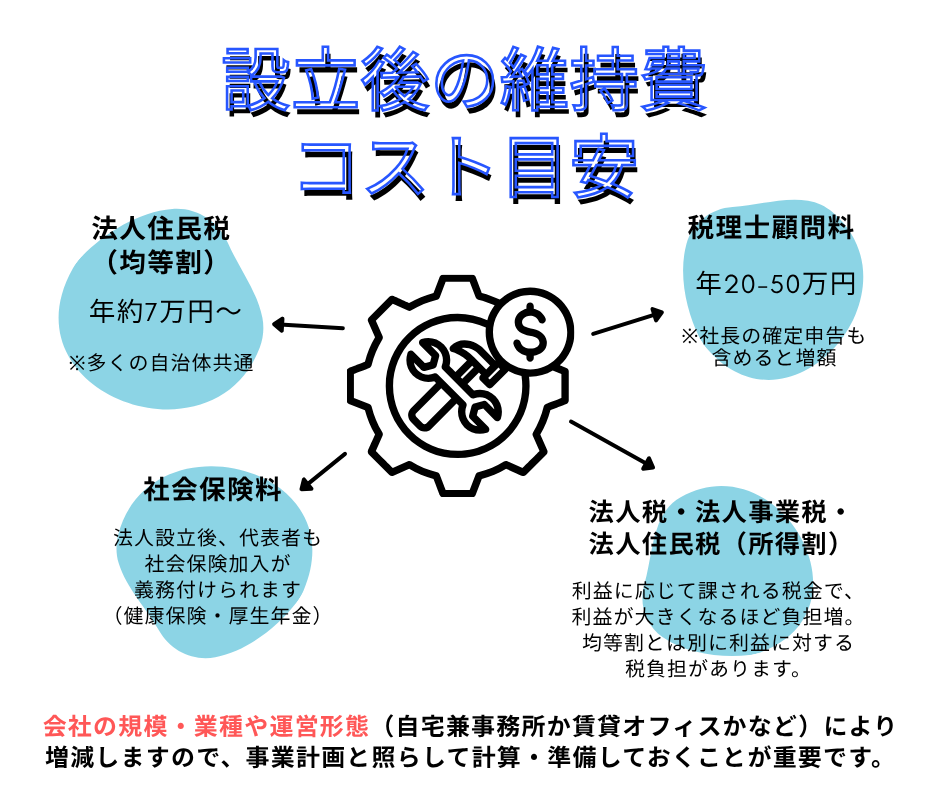

また、無理なく法人経営を続けるために、設立後の維持費を一部ご紹介しておきます。

この他に、現在ご自宅でお仕事をされていて、法人設立する際に自宅の住所バレをしたくない場合は、レンタルオフィスやバーチャルオフィスをご検討されるかと思います。

さらに、会社専用の電話番号や新しい会社の名刺なども必要になってくる可能性もあります。

つまり、初期費用と維持費をきちんと支払えるかも法人設立時期の目安となります。

信用力・融資・事業拡大【中長期のメリット】は本当に大きい?

法人化の本当の価値は、中長期で見た信用力と事業の選択肢にあります。

短期的には「コスト増」もありますが、長期的には事業拡大や安定化の土台になるため、成長を目指す人ほどメリットが大きいです。

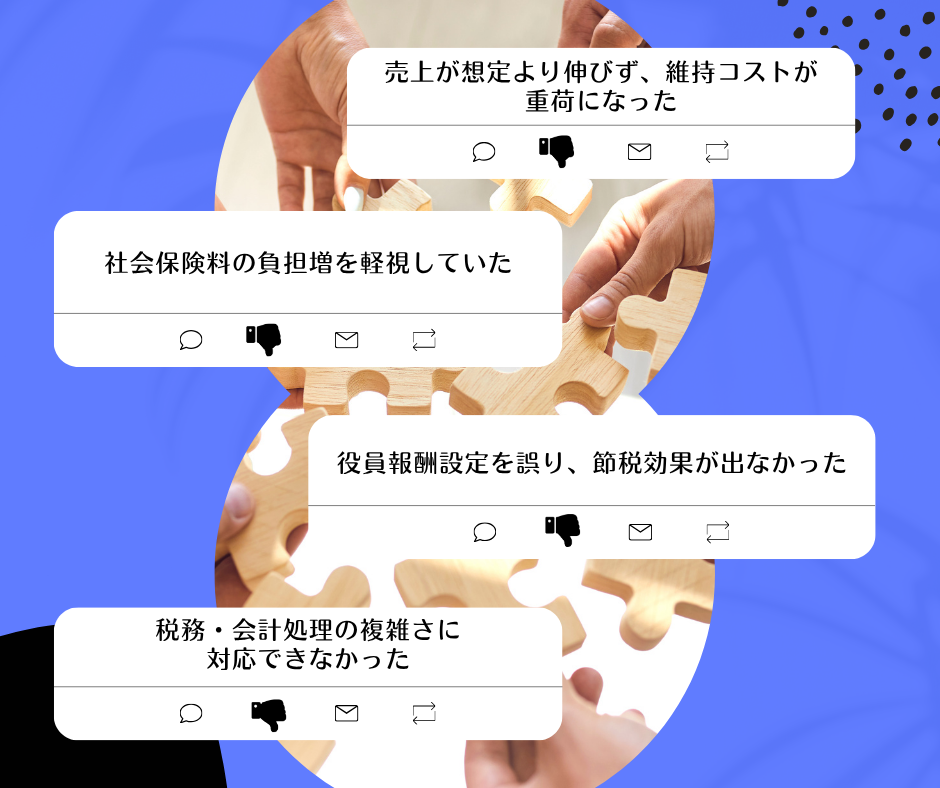

「法人化して後悔」その理由とリアル体験談

一方で、「法人化して後悔した」という声も存在します。主な理由は以下の通りです。

年収500万円で法人化したが、税理士費用年20万円と社会保険料増加により実質負担が年約30万円増加。

40代(個人コンサルタント)

一時的な売上増加で法人化したが、翌年の売上激減により固定費負担に苦しむ結果となった。

20代(ネットショップ運営者)

このように、想定していた未来と違う場合、金銭的なマイナスが出て後悔することが多いです。

だから、法人化する前にきちんとどのようなお金がどのくらいの頻度でかかるのか、自分のケースはどうなのかをきちんとシミュレーションして目安を立てておくことが大事です。

ポイントは、節税額>法人維持コストになるかを見極めることです。

✨ご自宅で登記をしたくないあなたに、大阪のおすすめバーチャルオフィスを詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください!

法人化へのステップ&必要な準備【失敗しないリスト】

法人化って、もっと時間もお金もかかると思っていました

実は、法人化を終えた経営者の方から一番よく聞くお声です。

あなたもきっと今、

法人化するって決めたけど、設立までにどのくらい時間がかかるんだろう?

登記住所は自宅でいいのかな、それとも別に用意したほうがいい?でもお金がかかるかな💦

そんなふうにモヤモヤしていませんか?

でも安心してください!

ここでは設立準備から初仕事までの全ステップが、今日この瞬間から頭にスッと入るはずです!

しかも、コストを抑えつつ、住所の公開リスクも避けられる方法としておすすめな大阪のバーチャルオフィス活用法もご紹介します。

これを知っておくことで、設立3ヶ月後には「株式会社○○ 代表取締役」として堂々と契約書にサインする自分をイメージできるようになります。

わたしも最初個人宅を登記に使って不便や不安を感じることがあったので、あなたには便利な方法があることを知っておいてほしいです。

さあ、あなたの法人化計画を、ここから一緒にカタチにしていきましょう!

法人設立の流れ・必要書類・おすすめ手続きサービス

法人化をスムーズに進めるためには、全体像を理解してから動くのが鉄則です。

下記ステップが一般的な株式会社設立の流れです。

- 商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金額、決算期など

- 本店所在地は自宅か、バーチャルオフィスか、レンタルオフィスかを決定

- 電子定款なら印紙代4万円が不要

公証役場で認証(約5万円+謄本代)

- 電子定款なら印紙代4万円が不要

- 登録免許税(15万円〜)+必要書類一式を法務局へ提出

設立日登録申請日

- 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所などへ提出

最短2週間〜標準1ヶ月程度で法人設立は完了します。

ただし、登記後の銀行口座開設やクレジットカード審査に1〜2週間追加でかかる場合があります。

- freee会社設立(書類作成から電子定款までオンライン完結)

- マネーフォワード会社設立(税理士・社労士との連携がスムーズ)

- 登記書類作成ツール(最短7分!司法書士監修のオンラインサービス)

- 司法書士・行政書士への依頼(時間短縮+専門家チェックで安心)

- バーチャルオフィス(法人設立サポートつき:住所・書類・専門家連携まで、ワンストップで完結)

登記費用・維持費を徹底比較(バーチャルオフィスor自宅orレンタルオフィス)

上記でもご説明しましたが、登記時の費用と一部の維持費をまとめてみました。

登記費用の目安

(株式会社の場合)

| 項目 | 金額の目安 ※赤は必須コスト | 内容 |

|---|---|---|

| 登録免許税(登記費用) | 最低150,000円 | 法務局に支払う会社設立登記の税金 |

| 定款認証手数料 | 約50,000円 | 公証役場で定款を認証してもらう費用 |

| 定款用収入印紙代 | 約40,000円 | 書面による定款作成時に必要(電子定款は0円) |

| 謄本発行手数料 | 約2,000円 | 登記簿謄本の取得費用 |

| 印鑑証明書発行費用 | 約300円〜450円 (1枚あたり) | 法人の印鑑証明書発行にかかる費用 |

| その他 | 資本金など | 印鑑作成・専門家報酬・交通費・郵送費もかかる |

- 自力申請電子定款利用20〜25万円程度

- 専門家依頼住所オプション30〜50万円程度

維持費の目安

(年間)

| 項目 | バーチャルオフィス | 自宅 | レンタルオフィス |

|---|---|---|---|

| 住所利用料 | 月3千〜一万円 | 0円 | 家賃月2万円〜 |

| 法人住民税均等割 | 7万円 | 同左 | 同左 |

| 顧問税理士 | 月1〜3万円 | 同左 | 同左 |

| 社会保険料(役員1名) | 年約60〜80万円 | 同左 | 同左 |

| 合計(年間) | 約79万3千円 | 約79万円 | 約81万円 |

- バーチャルオフィスは住所公開のリスク回避&コスト抑制に有効

- レンタルオフィスは信用力は高いが、コスト負担大

- 自宅は住所をあまり公にする必要がない場合、一番コストがかからない

- どれを選択するかは、維持費も含めた総額で判断する

社会保険・インボイス・税務署対応の注意点

設立後すぐにやるべき社会保険やインボイス、税務署への届出は、期限を逃すと罰則や余計な負担が発生するため、最初に全体像を押さえて一気に片づけましょう。

法人化直後にやるべき「忘れがちな手続き」リスト

法人化直後は登記だけで満足してしまいがちですが、ここでご紹介する“忘れがちな手続き”をもれなく済ませることが、スムーズな法人スタートのカギとなります🔑

要チェック

法人化は「やることが多そう」に見えますが、全体像を押さえればひとつひとつは難しくありません。

事前に流れとコストの目安を把握し、バーチャルオフィスやオンラインサービスを活用すれば、時間もコストも大きく抑えられます。

よくある質問|FAQ

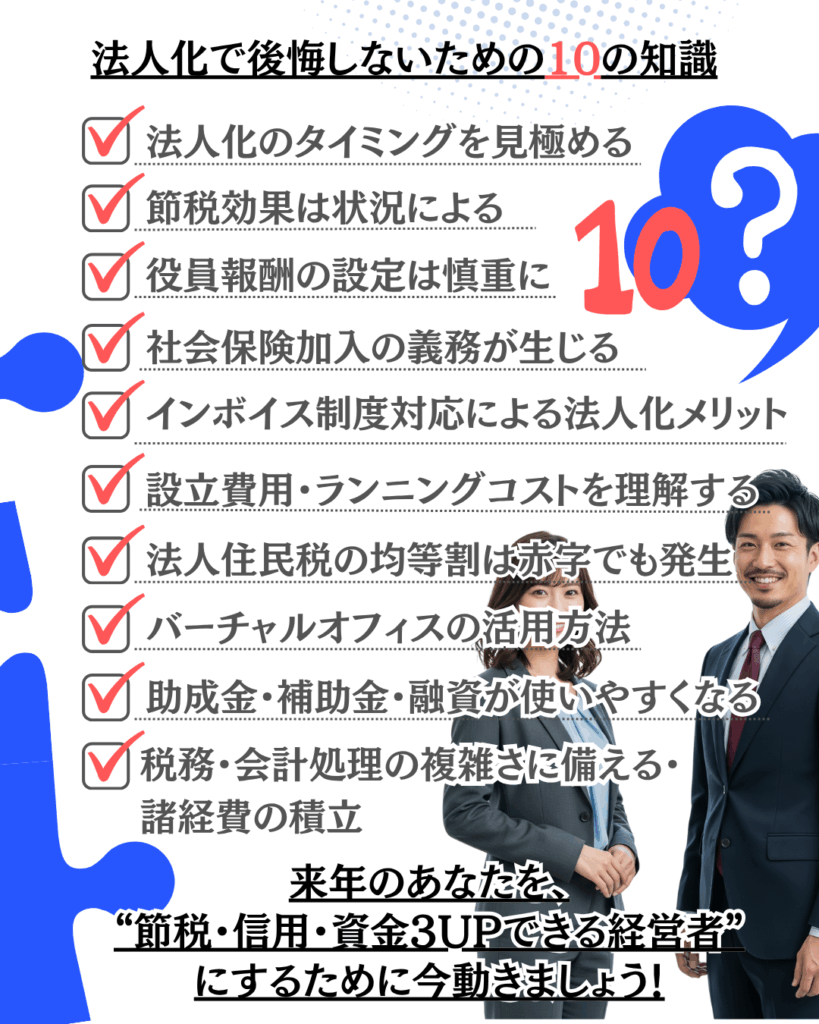

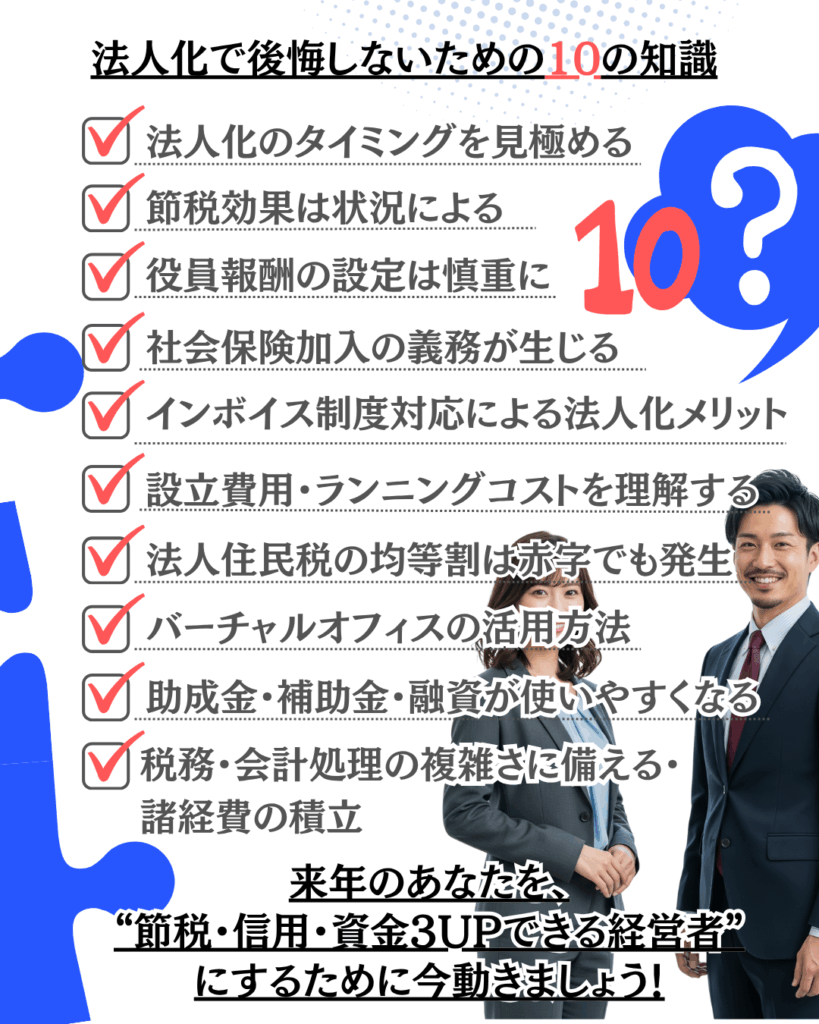

まとめ|この10の知識が、来年のあなたを“節税・信用・資金3UPできる経営者”にする

ここまで読んでくださり、ありがとうございました!

個人事業主から法人になるには、たくさんの知識が必要なので大変です。

法人化は、ただ肩書きが「社長」になるだけではないからです。

「節税、信用力、資金調達力」この3つを同時に手に入れるきっかけになれます。

だからこそ、正しい知識を持たずに進めてしまうと、税金や社会保険料の負担増、書類地獄に悩まされる可能性も。💦

最後に大事なことをまとめていきます。

ここで、やっぱり知っておくことがたくさんあって不安だなと思ったあなたへ

実は、この10の知識をまとめて解決する方法があるんです。

それは、バーチャルオフィスを活用すること。登記住所・郵便物受取・会議室利用・法人登記サポートまでワンストップで対応可能です。

だからこそ、法人化を「面倒な事務手続き」ではなく「最短で未来を変える一歩」にできます。

来年のあなたが“節税・信用・資金3UP”の経営者になるために、今日から準備を始めましょう。

コメント